Schladminger und Hallstätter Gletscher

Dachsteingebirge

Oberösterreich und Steiermark

von Franz Mandl

Einleitung

27 Jahre Schladminger und Hallstätter Gletscherdokumentationen der ANISA, Verein für alpine Forschung

Eine kleine Zeitreise: 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025. Zusammenfassend muss leider konstatiert werden, dass ab dem 1968/69 erfolgten Bau der Dachsteinsüdwandseilbahn, der Schladminger Gletscher zur Müllkippe degradiert wurde! Tausende Fotografien können dieses Zerstörungsszenario belegen. Auch gegenwärtig wird der Gletscher von Pistenraupen und Baggern weiter belastet! Massentourismus und Natur stehen im krassen Gegensatz zueinander. Lässt sich das alles mit einem Naturschutzgebiet vereinbaren? Wir dokumentieren die Vorgänge auf den bewirtschafteten Gletschern. Die Fotografie hält dieser Wirtschaftsform einen Spiegel vor.

Das Dachsteingebirge inmitten Österreichs ist Teil der Nördlichen Kalkalpen, die sich von Wien bis zum Bodensee erstrecken. Im Norden davon liegt der weltbekannte Ort Hallstatt und im Süden die steirische Ramsau. Das Gestein im Gletschervorfeld besteht zum überwiegenden Teil aus gebanktem Dachsteinkalk (Geologische Karte der Dachsteinregion, Wien 1998). Die sieben abschmelzenden Dachsteingletscher sind die östlichsten Gletscher der Alpen und befinden sich in einer Höhe zwischen 2320 m bis 2860 m. Die intensive wirtschaftliche Nutzung hat vor allem dem Schladminger und dem Hallstätter Gletscher zugesetzt. Obwohl im Naturschutzgebiet wurden sie im Laufe der Bewirtschaftung verschandelt und mit umweltschädlichen Materialien kontaminiert.

Der Schladminger Gletscher mit Gletschervorfeld, Koppenkarstein, Hunerkogel, Gjaidstein, Dirndl und Hoher Dachstein. An diesem Tag lag auf den Gletschern eine Neuschneedecke von 2 cm, die noch am selben Tag weitestgehend abgeschmolzen ist. Foto: 08.09.2025 ANISA/Mandl

Gletscherbegehungen und Gletschermessungen 2025

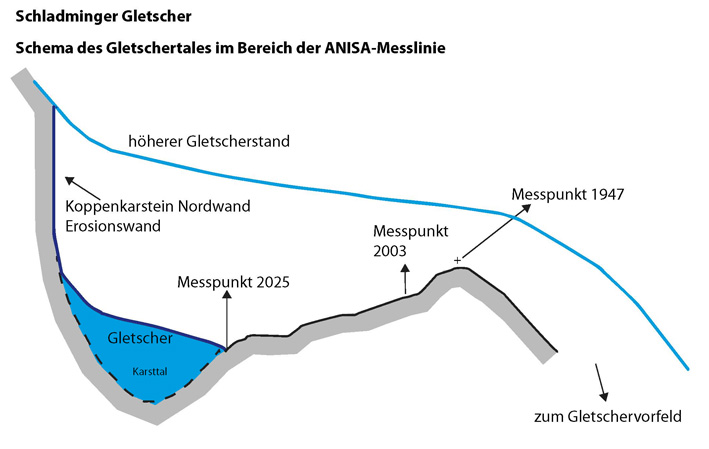

Im Bereich der ANISA-Messlinie ist möglicherweise noch ein 60 m tiefes Karsttal mit Eis überdeckt. Das bedeutet, dass der Gletscherrückgang einer Steilstufe nach unten folgt. Der Gletscher bzw. das Toteis senkt sich in das Tal hinab. Eine einmalige Situation im Alpenraum. Bei den Messungen muss auch die Hangneigung zur Nordwand des Koppenkarsteins berücksichtigt werden. Die Ausdünnung und der damit in Zusammenhang stehende Volumensverlust des Gletschers sind erheblich.

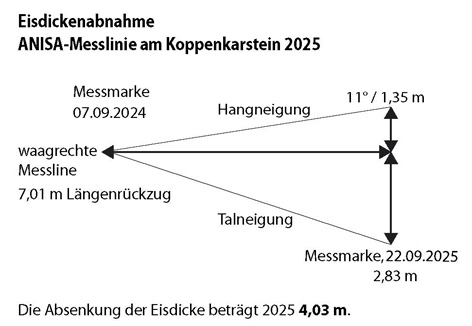

Schladminger Gletscher, ANISA-Messlinie am Koppenkarstein 2025

Die Messlinie der ANISA zieht sich vom Messstein mit der Kote von 1947 bis zur Nordwand des Koppenkarsteins über ein seichtes Karsttal. Das bedeutet, dass sich der Gletscher an einem Gegenhang (Stauhang) zurückzieht, wodurch sich sein Längenrückzug erheblich verlangsamt.

Begehungen 2025

Der Schladminger Gletscher war bereits am 11.08.2025 zu 99 % blank (schneefrei). Zwischen dem 07.9.2024 und dem 22.09.2025 zog sich der Gletscher an der ANISA-Messstelle um 7 m zurück. Die Eisdicke nahm unter Berücksichtigung der Hangneigung um 4,03 m ab (UTM T33 397059-5258446, 2533 m, Hand-GPS +/- 3 m). 2025 schmolz der Gletscher hier an 70 Tagen, nur von wenige Neuschneetagen unterbrochen. Anstatt des bisher üblichen Schneefalls gab es zum Ende des Sommers Starkregenniederschläge und Hitzeperioden.

Die jährliche Abnahme der Eisdicke bzw. der Eishöhe wird hier aus der gemessenen Höhenabnahme, der Hangneigung und dem jährlichen Längenrückzug von der Marke des Vorjahres errechnet.

Der heutige Rest des Schladminger Gletschers liegt in einem Karsttal, das wiederum von Karstgassen durchzogen ist. Dieses Tal fungiert als schützende Isolierwanne vor der direkten Wärmeeinstrahlung. Der Gegenhang hindert das Eis am Weiterfließen. Auch diese Stauzone schützt den Gletscher vor einem zu schnellen Abschmelzen. Wäre diese begünstigte Lage nicht vorhanden, gäbe es nur noch wenige Eisflecken unterhalb der Nordwand des Koppenkarsteins. Trotzdem wird diesem Eislager angesichts der gegenwärtigen Absenkung der Eisdicke von mehr als 3 m pro Jahr nur noch eine Lebensdauer zwischen 20 und 30 Jahren beschieden sein. An diesen einstmals mächtigen Gletscher werden dann nur noch einige mit Eis gefüllte Dolinen und Moränenschotter erinnern.

Der derzeit 40 m hohe senkrechte Erosionswand des Koppenkarsteins (Nordwand) belegt einen durchschnittlichen höheren Gletscherstand als heute. Dieser wurde um 1850 sogar übertroffen. Noch zur Zeit Friedrich Simonys um 1885 reichte der Gletscher bis zur Erosionskante. Nach dem Rückgang des Gletschers ist die glatte Erosionswand sichtbar geworden. Sie beginnt nach dem steilen eiszeitlich geprägten Gipfelhang mit einer auffallenden Kante die in die senkrechte Erosionsstufe überleitet. Die Kante belegt den durchschnittlichen Gletscherstand des Holozäns (die Zeit nach der Eiszeit bis heute), zu dem auch die Kleine Eiszeit (1600 bis 1850) gezählt wird. Die Erosionswand belegt aber auch, dass seit dem Ende der Eiszeit der Gletscherstand nur mit wenigen Unterbrechungen bis an die Erosionskante reichte.

Der Schladminger Gletscher mit Koppenkarstein und der ausgeprägten Erosionskante. Foto: 22.09.2025 ANISA/Mandl

Im letzten Maximalstand vor 175 Jahren hatte der Schladminger Gletscher eine Eishöhe von bis zu 200 m. Wären in diesen 175 Jahren jedes Jahr eine 3,5 m hohe Eisschichte, wie dies bereits mehrmals in den letzten Jahren passiert ist, abgeschmolzen, hätte der Gletscher eine Eisdicke von 612 m vor seinem gänzlichen Abschmelzen haben müssen. Oder anders dargestellt, hätten wir unseren Gletscher in 57 Jahren, also bereits 1907, verloren. Wir haben heute einen Gletscherstand, wie er seit der letzten Eiszeit zwischen 8000 bis 4000 v. Chr. möglich war. Damals aber hatten die Gletscher eine Ablationszeit inklusive mehrere Schwankungen von 4000 Jahren. Es ist auch nicht für alle Gletscher der Alpen belegt, dass sie damals gänzlich abgeschmolzen waren. Vielmehr ist bei einigen Gletschern mit Toteisresten zu rechnen, die die Zeiten überlebt haben. Wir befinden uns gerade in der Endphase einer Zeitspanne, in der das 4000-jährige Gletschersterben in der neolithischen Revolution mit ihren einhergehenden Brandrodungen quasi im Zeitraffer gebündelt abläuft. Den Leugnern des Klimawandels in der Dachsteinregion sei gesagt, dass die Dachsteingletscher auf Grund des von uns Menschen verursachten Treibhauseffektes dahinschmelzen. Dieses Gletschersterben kann man nicht mehr mit natürlichen Ursachen erklären. Den gegenwärtigen rapiden Temperaturanstieg, hat es im Holozänz bisher nicht gegeben. (WADSAK, Marcus: Klimawandel gibt es nicht. Wien 2025).

Messmarken 1 bis 4. Die Messung erfolgte am am 22.09.2025. Foto: ANISA/Mandl

Gjaidsteinsattel

Gjaidsteinsattel, 2630 m. In der Karte von Hübner (1899) liegt der Sattel auf 2649 m. Der Gletscher reichte um 1850 bis zur 2668 m hoch gelegene Kuppe, auf der heute ein Strommast steht.

Am 11.08.2025 vermeldeten die Medien, dass sich der Hallstätter Gletscher vom Schladminger Gletscher getrennt hätte. An diesem Tag hatte die Verbindung aber tatsächlich noch eine Breite von 5,38 m. Diese bestand aus Alteis und aus von Pistenraupen aufgeschobenem Eisgranulat. Nunmehr wird täglich Eisgranulat aufgebracht, um den Weg für Touristen und Pistenraupen zum Hallstätter Gletscher und weiter zur Jausenstation Seetalerhütte passierbar zu erhalten. Ohne den täglichen Auftrag von Eisgranulat wäre die Gletschertrennung Anfang September erfolgt. Am 22.09.2025 betrug an der höchsten Stelle des Sattels die Eishöhe lediglich 1,5 m. Es entsteht derzeit eine künstlich errichtete Eisrampe über den Gjaidsteinsattel.

Der Strommast mit dem Leitungsseil kennzeichnet annähernd den Maximalstand (um 1850) der beiden Gletscher auf dem Gjaidsteinsattel. Im Hintergrund ist der Eispalast zu sehen. Foto: 2025, ANISA/Mandl

Gjaidsteinsattel. Bis zur Trennung des Schladminger Gletschers vom Hallstätter Gletscher fehlten am 19.08.2025 noch 5,6 m. Im Hintergrund ist der Eispalast zu sehen. Foto: ANISA/Mandl, 19.08.2025

Gjaidsteinsattel. Das auf Alteis aufgebrachte Eisgranulat verbindet den Schladminger mit dem Hallstätter Gletscher. Im Hintergrund ist der Eispalast zu sehen. Foto: 2025, ANISA/Mandl

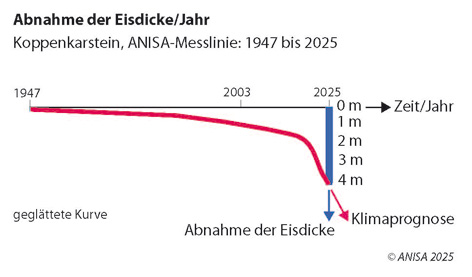

Die ANISA-Messlinie auf dem Schladminger Gletscher für Klimadokumentation und Klimaprognose

Die seit 1947 gemessenen Abnahme der Eisdicke im Karsttal vor der Koppenkarsteinnordwand ermöglicht eine 78-jährige Klimadarstellung. Rückblick: In den 56 Jahren zwischen 1947 und 2003 zog sich der Gletscher lediglich um 15,35 m zurück und die Eishöhe senkte sich um 11,34 m, das entspricht 0,2 m/Jahr. Dieser langsame Rückzug ist mit der beinahe senkrechten 11,32 m hohen Stauwand und der Stagnation des Gletscherrückgangs zwischen 1947 und 1990 zu erklären. In diesem Zeitraum kam es auch zu kleinen Gletschervorstößen. Noch vor 50 Jahren existierte in diesem Bereich ein steiler Eisrücken hinauf zur Nordwand des Koppenkarsteins. An unserer Messmarke senkte sich der Gletscher zwischen 2000 und 2003 nur um 1,2 m. Denn damals waren die Winterperioden erheblich schneereicher. Der Sommer 2003 war ungewöhnlich warm. Bis 2023 häuften sich die warmen Sommer. In diesen 20 Jahren zog sich der Gletscher um 100,77 m zurück. Die Eisdecke reduzierte sich unter Berücksichtigung der Hangneigung (~13°) um 30,6 m. 2022 senkte sich die Eisdecke an unserer Messmarke sogar um 3,5 m. Auch 2023 wurde die 3-m-Grenze überschritten. 2025 gab es mit einer Reduzierung von 4,03 m einen neuen Rekord, verursacht durch wenig Winterschnee und lange andauernde Hitzeperioden. Die Hangneigung an unserer Messlinie zur Nordwand des Koppenkarsteins reduzierte sich von 1999 bis 2025 erheblich. Betrug sie 1999 bis zu 20°, so weist sie 2025 im unteren Bereich lediglich noch 10° bis 12° auf. Die durchschnittlichen Jahrestemperaturen haben sich seit 2003 beinahe laufend erhöht. Die Klimaprognose fällt leider für uns Alpenbewohner sehr schlecht aus.

In der Österreichischen Karte von 1933, 127/1 wird im Bereich unseres Messpunktes von 2025 noch eine Höhe von 2600 m angegeben. 2025 beträgt die dort mit dem GPS gemessene Höhe 2530 m, das ergibt eine Differenz von 70 m in 92 Jahren. Falls die gegenwärtige jährliche Reduzierung der Eisdicke weiter anhält, wird der heutige Rest des Gletschers in etwa 25 Jahren abgeschmolzen sein.

Schladminger Gletscher. Gletscherabsenkung an der Koppenkarsteinnordwand im Bereich der Austriascharte. Das Bild belegt ebenfalls die Eisablation. In den 1970er und 1980er Jahren reichte der Gletscher noch bis zum Rosmarie-Stollen hinauf. Heute ist der Stollen nur noch über Randspalten und über einen 30 m hohen Klettersteig erreichbar. Der Standplatz zum Einstieg würde noch niederer liegen, hätten die Pistenraupen nicht immer wieder Schnee hinaufgeschoben. Foto: 2025, ANISA/Mandl

Aktuelle Informationen

Ein Teil der Lifte auf dem Schladminger Gletscher wurde 2023 abgebaut. Die rasante Eisabsenkung hatte zuvor zu immer wiederkehrenden Anpassungen der im Eis schwimmenden Liftstützen gezwungen. Die Schneedepots neben der Nordwand des Koppenkarsteins wurden 2024/25 aufgegeben. Zusammenfassend kann während der 56-jährigen Bewirtschaftung des Schladminger Gletschers ein erheblich nachteiliger Eingriff durch Verschmutzung, Vermüllung und Baggerarbeiten beobachtet werden. 2026 soll nun endlich auch der stillgelegte Mitterstein Sessellift abgebaut werden.

Zugleich überbieten sich die Medien in negativen Prophezeiungen. So wurde heuer im Sommer behauptet, die Gletscher hätten sich schon getrennt bzw. der Hallstätter Gletscher würde schon in 5 Jahren verschwunden sein.

Der Hallstätter Gletscher am 19.08.2025, vom Hohen Gjaidstein (2794 m) aus gesehen. Im oberen Bereich zwischen Dirndl und Hohem Dachstein sind derzeit noch die tiefsten Eismassen von immerhin 80 m zu erwarten. Foto: ANISA/Mandl, 19.08.2025

Die 2025 ausgeaperten Reste eines Bauwerks aus der Frühzeit der Gletscherbewirtschaftung auf dem Hallstätter Gletscher

Gletscherbewirtschaftung erfolgte fernab von der Müllabfuhr im Tal. Gletscherspalten und Randklüfte waren über Jahrzehnte dankbare Müllschlucker. Im Glauben an die Ewigkeit des Gletschereises entledigte man sich des Abfalls unbesorgt in Gletscherspalten. Der Müll der Vergangenheit apert in der Gegenwart aus und bezeugt ein schweres Umweltdeliktin einem Naturschutzgebiet. Die Menschen in der schönen Ramsau wollten die vor der Umweltzerstörung warnenden Stimmen nicht hören. Falls jemand laut sagte, dass es so nicht gehe, wurde er rasch mundtot gemacht. Klimaerwärmung und Umweltschutz waren in den 1970er Jahren nämlich durchaus schon ein Thema. Schneite es, so wurde das Ereignis als Bestätigung des normalen Wetters und Klimas freudig aufgenommen. Im Volksgauben sind das Wetter und das Klima ohnedies dasselbe!

Am 20.08.2025 meldeten diverse Medien - darunter auch der ORF -, dass die Reste eines Liftes aus Holz gefunden worden seien. Wir vermuten jedoch, dass es sich dabei um eine Unterstands- und Servicestation der Gletschertaxis, die in den 1970er und 1980er Jahren Rundfahrten für Touristen anboten, handeln könnte (Gletschertaxi Sammelstelle). Dafür sprechen mit Glaswolle isolierte Wände, eine geschützte Abstelleinfahrt, Massive Holzpfosten und Ziegel, doch vor allem der noch heute intensive Treibstoffgeruch. Die Verfärbungen im Eis belegen ebenfalls die Servicetätigkeit an Motoren. Die ausgeaperten Teile der Hütte wurden 2025 vom Gletscherbewirtschafter mehrmals entfernt. Am 15. und am 22. September 2025 lagen einige Bauziegel, Holzreste, Plastikteilchen und mehrere mit Benzin und Öl getränkte Punktekarten der Dachstein Fremdenverkehrs AG im verschmutzten Gletscherwasser. Möglicherweise waren die Punktekarten auch für die Gletschertaxis gültig. Ursprünglich befand sich das Bauwerks am Gjaidsteinsattel. Es ist anzunehmen, dass es nach seiner Aufgabe in den letzten 45 Jahren in Fließrichtung des Gletschers gegen Nordwesten transportiert wurde. Die nun ausgeaperten Teile des Bauwerk liegen auf einer Fläche von 20 m x 10 m verstreut. Ob sie zuvor in eine Spalte entsorgt worden sind, ist wahrscheinlich. Wären sie an der Oberfläche geblieben, hätten sie nicht so lange im Gletschereis verbleiben können. Quellen: Prospekte des Verkehrsvereins, Ramsau am Dachstein/Ansichtskarten/Fotografien/PUTZ, Erwin: Im Dachstein Südland, 1973/SCHNEIDER, Wolf: Die Alpen, GEO 1984/LAMM, Reinhard: Natur Erlebnis Dachstein, 1989/THALLER, Heribert: Ramsau am Dachstein. Schladming o.J. (1997)/ZÄNGL, Wolfgang, HAMBERGER, Sylvia: Gletscher in Treibhaus, 2004/MANDL, Franz: Alpen Archäologie Geschichte Gletscherforschung, 2006/REITMAIER, Thomas: Gletscher Archäologie, 2021.

Hallstätter Gletscher am 19.08.2025. Das gelbe X kennzeichnet den Fundplatz. Der Originalstandplatz befand sich 30 bis 40 m höher und etwa 150 m östlich, in der Nähe des Gjaidsteinsattels. Foto: ANISA/Mandl, 19.08.2025

Hallstätter Gletscher mit Kleinem Gjaidstein in der Nähe des Gjaidsteinsattels. Rechts die ausapernden Reste des Bauwerks. Foto: 2025 ANISA/Mandl

Hallstätter Gletscher (Detail). Die ausapernden Reste des aufgegeben Bauwerks aus dem 1. Jahrzehnt der Gletscherbewirtschaftung. Foto: 2025 ANISA/Mandl

Hallstätter Gletscher (Detail). Holzpfosten und chemische Substanzen. Foto: 2025 ANISA/Mandl

Hallstätter Gletscher (Detail). Drahtzaun und Holzreste. Foto: 2025 ANISA/Mandl

Hallstätter Gletscher (Detail). Gelbe Glaswolle. Foto: 2025 ANISA/Mandl

Hallstätter Gletscher (Detail). Punktekarte der Gletscherlifte und möglicherweise auch für das Gletschertaxi aus der Zeit um 1975. Sie ist mit Benzinrückständen getränkt. Foto: 2025 ANISA/Mandl

Hallstätter Gletscher (Detail). Holzreste, ein abgebrochenes Eisenrohr, Liftkarten, ein Teil eines Hemdes, Aluminiumfolien, Bierkapseln etc. lagen noch am 22.09.2025 auf der Fundstelle herum. Foto: 2025 ANISA/Mandl

Hallstätter Gletscher. Westlich des Gjaidsteinsattels gab es noch 2003 Gletscherspalten. Foto: 2003, Repro 2025 ANISA/Mandl

Der untere Gletschersee am Schladminger Gletscher

2003 bildete sich eine Lacke im Bereich der Talstation des Schladminger Liftes. Diese erweiterte sich bis 2009 gegen Süden. 2010 entstand südlich davon eine größerer Lacke, die sich bis 2024 zu einem Gletschersee vergrößerte. 2011 floss die nördlich gelegene Lacke durch den aufgetauten Boden bzw. durch eine Schwinde ab. 2025 geschah dasselbe mit dem Gletschersee. Zumindest vorerst ist er zur traurigen Geschichte geworden. Denn auf seinem derzeit noch übrigebliebenen eisigen Seegrund liegt eine dicke Schmutzschichte. Diese setzt sich vor allem aus Rückständen des Skibetriebes auf den Gletschern zusammen. Ein geringerer Anteil ist dem Ferneintrag zuzuschreiben. Erwin Putz schreibt bereits 1973 in seinem Buch Im Dachstein-Südland über die Dachsteinerschließung kritische Worde: Woran ich mich nicht gewöhnen kann, das sind der Ölgeruch und der Lärm auf dem Gletscher sowie Tausende Autos auf den besten Almflächen.

Die 2003 entstandene Lacke. Der Gletscherrand wies bereits eine mehrere Zentimeter hohe Schmutzrinde auf. Schon damals war das ein Thema der Umweltdiskussion (MANDL, F., 2006, 202-254). Die schwarzen mehrere Zentimeter hohen Sedimentschichten in diesem Bereich stammten überwiegend von den Antriebsmotoren des Schladminger Liftes. Im Laufe der folgenden Jahre wurden diese Schmutzschichten teilweise mit dem in Schwinden abfließenden Schmelzwasser weggeschwemmt. Ein Teil könnte in den südlich davon neu entstandenen Gletschersee eingetragen worden sein. Foto: 2003, ANISA/Mandl

Unterer Gletschersee mit dem von Pistenraupen hineingeschobenen Winterschnee Anfang Juli 2025. Bei der Linie die das Bild durchzieht handelt es sich um das Stromkabel zur Bergstation Mitterstein-Lift. Foto: 2025 ANISA/Mandl

Unterer Gletschersee nach dem Abtauen des Winterschnees. Der See existierte von 2008 bis 2025. Foto: 2025 ANISA/Mandl

Der unterer Gletschersee vor seinem Verschwinden 2025. Foto: 2025 ANISA/Mandl

Der unterer Gletschersee (2008 bis 2025) beginnt nach dem Auftauen sperrender Permafrostschichten abzurinnen. Foto: 2025 ANISA/Mandl

Der unterer Gletschersee ist zwischen 28.08. und 05.09.2025 durch aufgetaute Klüfte und Schwinden abgeflossen. Foto: 2025 ANISA/Mandl

Sedimentreste des zwischen 28.08. und 05.09.2025 durch aufgetaute Klüfte und Schwinden abgeflossenen unterern Gletschersee. Foto: 2025 ANISA/Mandl

Die Reste des zwischen 28.08. und 05.09.2025 abgeflossenen unteren Gletschersees (2008 bis 2025). Übrig blieb eine von Pistenraupen über Jahrzehnte zusammengeschobene schwarze Schmutzrinde und eine durch Starkregenereignisse eingeschwemmte kontaminierte, geknetete, leicht radioaktiv verseuchte Mischsubstanz. Besonders augenfällig sind die umgewandelten Rückstände von Altöl in Form von kleinen mit anderen Feststoffen wie Schiwachs vermengten Fettklümpchen. Deren natürlicher Abbau verlangsamt sich auf dem Gletschereis und bei tiefen Durchschnittstemperaturen. Insgesamt handelt es sich hier um eine giftige Sedimentierung der Rückstände der die Umwelt ignorierenden Gletscherbewirtschaftung der ersten Jahrzehnte. Die Verschmutzung durch Ferneintrag spielt hier nur eine untergeordnete Rolle. Foto: 2025 ANISA/Mandl

Ölfilm auf einer Lacke im ehemaligen Seegrund. Foto: 2025 ANISA/Mandl

Schwarze Sedimentreste des 2025 abgeflossenen Gletschersees. Foto: 2025 ANISA/Mandl

Schwarze mit Müll vermengte Sedimentreste des 2025 abgeflossenen Gletschersees. Foto: 2025 ANISA/Mandl

Eine Tafel mit Warnhinweisen, die auf Liftstützen montiert war, findet sich ebenso auf dem Grund des ehemaligen Gletschersees als Erinnerung an den Gletscherskizirkus. Foto: 2025 ANISA/Mandl

Schotterabbau

Für die Stabilisierung begehbarer Wege und Fahrzeugtrassen benötigt man dringend Schotter. Zwei Bagger schaufeln vom Koppenkarstein auf den Gletscher herabgefallenen Schutt zusammen, welcher mit einem Lastenfahrzeug quer über den Gletscher weitertransportiert wird.

Schotterabbau mit Bagger auf dem Schladminger Gletscher. Herabgestürzter Schutt von der Koppenkarstein-Nordwand isolierte das Gletschereis, das darunter langsamer abschmolz. Dadurch entstand eine Erhebung, die den Schuttkegel höher erscheinen lässt, als er tatsächlich ist. Nach mehreren Zentimetern Tiefe kam das blanke bebänderte Gletschereis zum Vorschein. Man hat sich hier wohl mehr an verwertbarem Schotter erhofft. Die Fahrstecke zu den Baustellen ist jedenfalls lang und verschmutzt wiederum die Gletscheroberfläche. Eine Ende der Umweltbelastung auf den Gletschern ist nicht in Sicht. Foto: 2025 ANISA/Mandl

Schotterabbau auf dem Schladminger Gletscher. Foto: 2025 ANISA/Mandl

Die schwarzen Steine vom Hunerkogel - Gletscherwirtschaftung ohne Rücksicht auf die Umwelt

Abschmelzender kontaminierter Ölsaum auf dem Schladminger Gletscher.

Man könnte bei näherer Besichtigung des Schladminger Gletschers den Eindruck gewinnen, dass er die Müllkippe des Dachsteins geworden ist!

Der Wechsel von Motorenöl fand vor Jahrzehnten vor allem im Bereich Gjaidsteinsattels statt, wo damals das Gletschereis etwa 30 m höher war. Ölreste wurden bedenkenlos in Gletscherspalten entsorgt. Foto: ANISA/Mandl, 19.08.2025

Die Treibstoffreste dringen in die Kalkoberflächen ein und hinterlassen dunkle Spuren, anhand derer man die Fließrichtung des billig entsorgten Gemisches erkennen kann. Foto: 2025 ANISA/Mandl

Schwarze Sedimenteinlagerungen und eingefärbte Felsen erinnern an den gedankenlosen und leichtfertigen Umgang mit der Natur und der Umwelt. Foto: 2025 ANISA/Mandl

Schwarzgraue Treibstoffrinde im hellen Dachsteinkalk. Aggressive Treibstoffe und Öle sickern durch feinste Poren in den Kalk ein. Diese Treibstoffrinden erreichen im Bereich Hunerkogel-Gjaidsteinsattel mehrere Zentimeter Dicke. Sie riechen nach Jahrzehnten noch immer nach Benzin-Diesel-Treibstoffen. Foto: 2025 ANISA/Mandl

Die Wege der Pistenraupen und Bagger auf dem Schladminger Gletscher

Pistenraupen haben in den letzten Jahren auf dem Schladminger Gletscher nicht nur die schwarze Schmutzrinde großflächig abgetragen, sondern dadurch auch die Ablation beschleunigt. Riesige Eisflächen wurden so verschoben und der Sonne zum schnelleren Schmelzen vorgelegt. Das nennt man Gletschermanagement im hochalpinen Raum bzw. auf hohem Niveau.

Für den Massentourismus werden begehbare Wege mit Pistenraupen und Baggern auf den Dachstein-Gletschern errichtet. Foto: 2025 ANISA/Mandl

Die Auffahrtsrampe zur Bergstation des stillgelegten Mitterstein-Sesselliftes. Abgetragenes Eis vom Schladminger Gletscher wird beinahe täglich auf die Trassen und Rampen geschoben. Foto: 2025 ANISA/Mandl

Die mit Gletschereisgranulat bedeckte Auffahrtsrampe zur Bergstation des stillgelegten Mitterstein-Sesselliftes. Die unersetzbare Ressource Gletschereis schmilzt immer schneller unter den Raupen der Pistengeräte.

Foto: 2025 ANISA/Mandl

Die Suche nach dem richtigen Weg. Eine Kreuzung für die Gletscherfahrzeuge auf dem Schladminger Gletscher. Foto: 2025 ANISA/Mandl

Gletscherfahrzeuge hinterlassen ihre Spuren auf dem Schladminger Gletscher. Die Bereiche, in denen der Gletscher bewirtschaftet wird, kennzeichnet eine dunkle bis schwarze Schmutzrinde, die mehrere Meter tief in den Gletscher hinabreichen kann. Wo früher Verbrennungsmotoren für die Antriebe der Skilifte montiert waren, weist das Gletschereis eine besonders hohe Kontaminierung auf. Dort, wo es keine Gletscherbewirtschaftung gab, ist der Gletscher deutlich weniger verschmutzt. Foto: 2025 ANISA/Mandl

Massenandrang auf dem Weg zurück zum Hunerkogel. Foto: 2025 ANISA/Mandl

Auch ein kleines Raupenfahrzeug hinterlässt stinkende Abgase und Rußfahnen. Foto: 2025 ANISA/Mandl

Schotterwege für die Gletschermobilität. Foto: 2025 ANISA/Mandl

Blick vom Gjaidstein auf den Eispalast vor dem sich ein kleiner Eissee gebildet hat. Der Eispalast wird mit elektrischer Energie klimatisiert. Foto: 2025 ANISA/Mandl

Touristen beim mühsamen Auf- und Abstieg am Rande des mit einer Thermo-Plastikhaube bedeckten Eispalastes. Foto: 2025 ANISA/Mandl

Der Eispalast macht seinem Namen wenig Ehre! Die Thermo-Plastikhaube des Eispalastes reißt bereits auf. Daneben wird kontaminiertes Gestein sichtbar. Foto: 22.09.2025, ANISA/Mandl

Schmelzwasser und rutschende Touristen am Rande des Eispalastes. Foto: 22.09.2025, ANISA/Mandl

Bergstation Mittersteinlift. Früher auch die Talstation des Schladminger-Liftes. Foto: 2025 ANISA/Mandl

Oberer Gletschersee mit Eispalast. Foto: 2025 ANISA/Mandl

Fahrsteig und Treppe zum Hunerkogel mit dem Eingang des Eispalastes. Foto: 2025 ANISA/Mandl

Für ein Instagram-Foto geht man auch mit Turnschuhen auf dem Gletscher herum

Das Smartphone zeigt, wo man sich gerade aufhält. Dahinter der Gupf des mit plastikbeschichteten Planen abgedeckten Eispalastes. Ein künstlich aufrecht erhaltene Minigletscher, den man auch im Tal platzieren könnte. Foto: 2025 ANISA/Mandl

Oberer Gletschersee am Gjaidsteinsattel. Auch dieser wird vermutlich nach dem Auftauen des Permafrostes abrinnen. Foto: 2025 ANISA/Mandl

Mit dem Smartphone zurücklehnen, bis man umfällt. Foto: 2025 ANISA/Mandl

Gletscheransichten 2025

Blick vom Gjaidstein auf den Schladminger und den Hallstätter Gletscher. Foto: 2025 ANISA/Mandl

Blick vom Gjaidstein auf den Hallstätter Gletscher. Der Eisstein ist noch von Gletscherlappen umgrenzt. 2 cm Neuschnee lassen den Gletscher prächtig erscheinen. Foto: 2025 ANISA/Mandl

Blick vom Taubenkogel zu Eissee, Hallstätter Gletscher und Hohem Dachstein. 1850 reichte der Gletscher mit einer mächtigen Gletscherzunge bis in das Kar mit dem heutigen Gletschersee hinab. Foto: 2025 ANISA/Mandl

Geht es noch peinlicher? Das ist der Eispalast! Der wirtschaftliche Erschließung der Dachsteingletscher für den Massentourismus mit der Dachstein Südwand-Seilbahn ist nun erst 56 Jahre alt. Das Ergebnis für die Umwelt und Natur ist erschreckend. Der neben Friedrich Simony wohl wichtigste Dachstein-Gletscherforscher Roman Moser hat bereits 1992 und dann wieder 1997 über die Umweltprobleme auf dem Schladminger und Hallstätter Gletscher berichtet. Vor allem der damals schon analysierte Schmutzrinde auf den Gletschern, die dieser ignoranten Umweltzerstörung zuzuschreiben ist, störte ihm besonders. Der Naturschutz musste sich seit Anfang an der Wirtschaft beugen. Heute können wir die dem Gletschereis beigemengten Problemstoffe wie Öle, Skiwachse, Plastikreste, Ruß, Treibstoffe, Kunststoffvließ, Mikroplastik, Fäkalien und vieles mehr zuordnen. Da helfen auch die Werbeslogans wie "Der Gletscher ruft" nichts mehr verschönern. Man kann aber neue Perspektiven entdecken. Jetzt liegt auf dem Dach der schönen Ramsau ein gehöriges Umweltproblem. Foto: 2025 ANISA/Mandl

Hunerscharte, Schladminger Gletscher. Der Eispfropfen mit mehreren Jahresringen steckt noch in einer Doline. Foto: 2025 ANISA/Mandl

Der östliche Eislappen des Schladminger Gletschers. In der Mitte wird der Schotter des vermeintlichen Schuttkegels mit einem Bagger abgebaut. Der Schutt isolierte das Gletschereis und schmolz langsamer ab. Dadurch entstand diese Ausbuchtung. Der Schutt stammt vom Bau der auf dem Koppenkarstein errichteten Militärstation. Foto: 2025 ANISA/Mandl

Der mit Schotter abgedeckte Eispfropfen zeugt vom einstigen Gjaidstein-Osthanggletscher, der bis in die zweite Hälfte des 20. Jh. mit dem Schladminger Gletscher verbunden war.

Klimawandel durch die anthropogene Klimaerwärmung

Wie erklärt man die derzeitige rasante Klimaerwärmung?

Während sich früher nachhaltige Klimaänderungen in Jahrhunderten bzw. Jahrtausenden vollzogen haben, ist nun eine anthropogene Warmzeit angebrochen, die im alpinen Raum bereits in wenigen Jahrzehnten eine noch nie dagewesene beschleunigte Temperaturerhöhung aufweist. Die in den Ostalpen bereits überschrittene Temperaturerhöhung von 2° C ist ein Zwischenwert, der sich weiter erhöhen wird. Im Volksglauben greift man lieber auf das Prinzip des Hl. Florian zurück, um sich vor Katastrophen zu schützen. Nur, diese Klimaerwärmung führt trotzdem zu gehäuften Starkniederschlägen und Stürmen mit zerstörerischen Folgen.

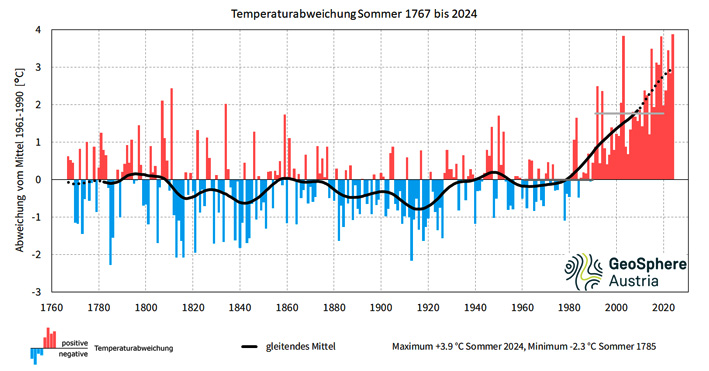

Temperaturverlauf von 1760 bis 2024. Quelle: GeoSphere Austria (ZMAG)

Vorläufige Bilanz der GeoSphere Austria zum meteorologischen Sommer 2024: Über die gesamte Fläche Österreichs gesehen war es der zweitwärmste Sommer der Messgeschichte. Im Tiefland war es der wärmste Sommer der 258-jährigen Messreihe. Der Sommer 2024 ist die vierte extrem warme Jahreszeit in Folge in Österreich. Auch der Herbst 2023, der Winter 2023/24 und der Frühling 2024 lagen in der jeweiligen Messreihe unter den Top 3. file:///C:/Users/herta/Downloads/geosphere_klimabilanz_Sommer_250828_final.pdf https://www.zamg.ac.at/cms/de/klima/news/einer-der-waermsten-sommer-der-messgeschichte-1 . Näheres zum Klimawandel findet der Leser unter: GeoSphere Austria https://www.zamg.ac.at/cms/de/klima/informationsportal-klimawandel/klimavergangenheit/palaeoklima.

Dementsprechend schmelzen nun unsere Gletscher rascher ab. Von einstmals annähernd 1 m Rückgang der Eisdicke pro Jahr im unteren Gletscherbereich sind es in den letzten Jahren auf dem Schladminger Gletscher im oberen Bereich durchschnittlich 2 m geworden. Diese Eisdickenabnahme korreliert mit dem abgebildeten Temperaturverlauf von 1760 bis 2023. Quelle: GeoSphere Austria (ZMAG). Der derzeit verwendete Durchschnittswert der Eisdickenabsenkung unserer Alpengletscher wird seit dem Maximalvorstoß um 1850 mit ~1 m angegeben ( FISCHER, A., 2023, 30).

Anmerkung zur Gletscherforschung

Die Dokumentation des Längenrückzugs und der Absenkung

der Eisdecke des Gletschers sind einfache Tätigkeiten, die durchaus

ehrenamtliche Mitarbeiter durchführen können. Was für die Dachsteingletscher

jedoch fehlt, sind Sedimentanalysen und Gletschereisdatierungen. Hier könnte man

wichtige Ergebnisse

zu Bodenbedeckung, Gletschergeschichte und Kontaminierung erhalten. Die

ANISA hat schon 2001 mit Prof. Dr. Gernot Patzelt am Rande des Hallstätter Gletschers

Radiokohlenstoffdatierungen durchgeführt. 2019 ist darüber ein Beitrag von G. Patzelt

in www.anisa.at,

Gernot Patzelt:

Die prähistorische Gletscher- und Vegetationsentwicklung im Bereich des

Hallstätter Gletschers. (Dachsteingruppe), 2019.

Zusammenfassung und Ausblick

Die ANISA-Messlinie wurde zwischen der Höhenkote des Alpenvereins von 1947 und der Koppenkarsteinnordwand fixiert. 1998 war der mit roter Farbe markierte Punkt der Kote nur noch schwach zu erkennen. Um diese historische Markierung nicht zu verlieren, wurde diese Marke inzwischen mehrmals nachgemalt. Einige Meter nach dieser Markierung wurde von der ANISA ein Bohrloch für einen Messnagel angefertigt und bestückt.

Nicht abgeschlossene Abschmelzvorgänge von Gletschern ergeben einen Mix aus dem Messjahr und dem Vorjahr. Unser Ziel war es deshalb, den Beginn des jährlichen Abschmelzprozesses und das Ende knapp vor der winterlichen Schneebedeckung des Kalenderjahres zu dokumentieren bzw. einzumessen. Dadurch erhält man exaktere Daten zum jährlichen Gletscherrückgang.

2003 bildete sich erstmals ein kleiner Gletschersee mit einer Schwinde, in die das Wasser abfließen konnte. Mit dem zurückweichenden Gletscher verschwand dieser See und es bildete sich 2010 weiter südlich ein größerer See. Zuerst unauffällig, vergrößerte er sich Jahr für Jahr und erreichte 2021 eine Länge von 100 m. 2023 hatte er bereits einen Durchmesser von 140 m. Sein Abfluss erfolgt ebenfalls durch eine Schwinde. Der Seespiegel blieb aber weitgehend stabil. 2025 floss der See innerhalb weniger Tage durch aufgetaute Klüfte und kleine Schwinden ab und hinterließ eine dicke Schicht verschmutzter Sedimente. Es ist zu befürchten, dass mit dem abfließenden Schmelzwasser auch Giftstoffe in das Trinkwasser gelangen können.

Berücksichtigt man im Luftbild als Messpunkte die sichtbaren Moränen, Schotterflächen, Erosionsflächen, Vegetationsgrenzen und den Gjaidsteinsattel, so erreichte die max. Fläche des Schladminger Gletschers mit Einbeziehung der Gjaidsteinosthänge (ohne Berücksichtigung der Horizontalprojektion) 1850 annähernd 3 km². Der Umfang betrug etwa 9 km. (Quelle: Orthofoto, DORIS-Intermap des Landes Oberösterreich, 2015.)

Friedrich Simony (1895, 137) gibt für den Schladminger Gletscher für die Zeit um 1880 eine Fläche von 199 ha an. Erik Amberger/Erwin Wilthum errechneten 1951 für den Schladminger Gletscher folgende Ausdehnungen: 1856/225 ha, 1872/199 ha, 1899/180 ha, 1928/125 ha, 1934/97 ha, 1951/81 ha. Das entspricht einen Flächenverlust von 64% zwischen 1856 und 1951.

2022 weist der Schladminger Gletscher eine Fläche von nur noch annähernd 0,60 km² auf. Das entspricht etwa einem Fünftel der ursprünglichen Fläche. Der Umfang beträgt 3,6 km (Orthofoto, DORIS-Intermap des Landes Oberösterreich, 2015). Der Eismassenverlust ist als fundamentaler Wert zu betrachten. Da nicht nur vier Fünftel an Gletscherfläche verloren gegangen sind, sondern auch vom verbleibenden Fünftel etwa die Hälfte bereits abgeschmolzen ist, kann man lediglich von einem verbleibenden Zehntel der Eismasse von 1850 ausgehen. Wegen der fehlenden Werte zu den Eishöhen bzw. mangels der dazu notwendigen verlässlichen Profile sind diese Angaben als Überschlagsrechnungen zu werten. Wesentlich für die Abnahme der Gletschermasse auf unseren Karst- und Kargletschern ist die Abnahme der vertikalen Eishöhe und nicht der Längenrückgang eines Gletschers. Mit Eishöhenprofilen kann die Massenbilanz genauer berechnet werden. Der Hallstätter Gletscher verlor seit 1850 ungefähr die Hälfte seiner Fläche und drei Viertel seiner Masse. Dennoch kann vermutet werden, dass sich durch den Rückzug auf größere Höhen und die dort herrschenden tieferen Temperaturen der Längenrückzug und der Eismassenverlust verlangsamen werden. Bei Radartiefenmessungen auf dem Schladminger Gletscher von 2007, die der Bewirtschafter der Gletscher in Auftrag gegeben hatte, wurden immerhin Tiefen bis zu 130 m erreicht. Falls diese stimmen (man sollte diesen Messungen Ungenauigkeiten zugestehen, da am unteren Gletscherrand angegebene Tiefen von bis zu 50 m inzwischen eisfrei oder beinahe eisfrei geworden sind), wird der Schladminger Gletscher möglicherweise noch in 30 Jahren als kleiner toter Eiskörper in einer Karstgrube an einen Gletscher erinnern.

Der vom Koppenkarstein Anfang der 1970er Jahre herabgestürzte Schotter hat 2014 das Gletscherende erreicht. Zwischen Felswand und Schotterkegel entstand in den vergangenen 51 Jahren ein Abstand von 260 m.

Zusammenfassend kann im letzten Jahrzehnt eine verstärkte Abnahme der Eismasse festgestellt werden, die mit der derzeitigen wissenschaftlich belegten anthropogen beeinflussten Klimaerwärmung korreliert.

Auf dem etwa 100 m höher gelegenen Gjaidsteinsattel wurden ähnliche Verhältnisse wie bei unseren beiden Messsteinen am Rand des Schladminger Gletschers vorgefunden. 1896 berichtet M. Groller, dass der Grat an der Schneide der beiden benachbarten Gletscher mit einer sehr zerklüfteten und verwitterten Endkuppe (2668 m) unter dem Firn verschwinde. Diese Endkuppe kann nur die Erhebung, auf der heute ein Strommast steht, sein. Die hier 2014 durchgeführte Tachymetermessung ergab ebenfalls die Höhe von 2668 m! In der Gletscherkarte von A. Hübner 1901 reichte das Eis am Gjaidsteinsattel noch bis 2649 m. 2025 bestand Ende September nur noch eine durch von Pistenraupen aufgeschobenes Eisgranulat eine 5,5 m breite und 1,5 m tiefe künstliche Verbindung zum Hallstätter Gletscher.

Humusbildung

Eine ausreichende Humusbildung im Gletschervorfeld der Dachsteingletscher für einen Baumbewuchs dürfte mehrere Jahrhunderte benötigen. Im 170 Jahre altem Randbereich der Moräne wachsen derzeit nur angepasste Moose und Pionierpflanzen. Von einer nennenswerten Humusbildung kann erst außerhalb des Gletschervorfeldes gesprochen werden. Diese Böden haben sind mehrere Jahrtausende alt.

Die Denudationsentwicklung des Dachsteinkalks an den eisfrei gewordenen Bankungen und Karstgassen am Rande des Schladminger Gletschers

Die Denudation der aus dem Eis geaperten Karstgassen ist an deren Seitenwänden geringer als auf deren kantengerundeten Graten. Die in diesen Gassen angesammelten Steine liegen auf dem Eis und weisen eine beachtliche Masse auf, die an den Wänden durch das Mitsinken frische Runsen und Kratzer hinterlassen. Die vom Gletschereis frei gewordenen Karstgassen liegen in einem nur leicht geneigten Gelände in einer wilden zerklüfteten Karstlandschaft quer zum Gletscherabfluss. Das einstige in den Karstgassen und Dolinen gestaute Eis konnte dem oberen Gletscherabfluss nicht folgen. Diese Eislager erreichten Höhen bis zu 30 m. Der Denudationsunterschied zu weiter entfernten Klüften und Karstgassen ist hier viel geringer. Zweifellos ist das 2017 frei gewordene Areal viel länger unter einer Eisdecke gelegen als das hinter der Messmarke von 2003. Mit einer Datierung dieses Denudationsspektrums könnten wichtige Daten zu Langzeitständen des Gletschers und zur Klimageschichte der letzten 12.000 Jahre gewonnen werden. Vgl. dazu den Beitrag zur 12.000-jährigen Klimageschichte auf den Seiten der GeoSphere Austria: https://www.zamg.ac.at/cms/de/images/klima/bild_ip-klimawandel/klimavergangenheit/palaeoklima/3-1_2_zeitreise.

Glazialerosion

Die Glazialerosion formte ein postglaziales (nacheiszeitliches), hufeisenförmiges Gletscherbett. So entstand ein Kar mit allen durch die Ablation sichtbar gewordenen Merkmalen eines Gletschers: Stirn- und Seitenmoränen, Schotterablagerungen, erodierten Felsen, einem kleinen Eissee und einem beinahe bewegungslosen, absterbenden Eiskörper. Die Eishöhe dieses Gletscherareals im Jahr 1850 lässt sich an der Nordwand des Koppenkarsteins an dunkel bzw. hell verfärbten Erosionsrändern erkennen. Dieser Durchschnittswert wurde nur durch Klimaschwankungen verändert. Die Klimaforschung belegt für die Alpen zwischen 4000 bis 2000 vor Chr. eine Klimaerwärmung um 2° bis 3 °C. In diesem Zeitabschnitt sind unsere Gletscher weitgehend abgeschmolzen (vgl. Das Lexikon zu Glaziologie, Schnee- und Lawinenforschung der Schweiz. Hrsg. v. d. Redaktion Schweizer Lexikon und der Gletscherkommission der Schweizerischen Akademie der Naturwissenschaften. Luzern 1993). Die ältesten noch erhaltenen Eisreste in den Karstgassen und Dolinen des Schladminger Gletscherareals könnten jedoch wegen der extremen Nordstaulage und der der noch zu untersuchenden Bodensedimente älter als 4000 Jahre sein. In diesem Zusammenhang ist zu erwähnen, dass die Zeit des prähistorischen Klimaoptimums mit der Neolithischen Revolution korreliert. Es ist eine Kulturrevolution und Aufbruchszeit des Ackerbaues und der Viehzucht. Dazu kommt später die Metallverarbeitung von Kupfer und Bronze. Für diese Erneuerung wurden von Asien (bereits ab 8000 v. Chr.) bis Europa riesige Brandrodungen durchgeführt, die sogar noch in den südlich gelegenen Alpen nachweisbar sind (vgl. PATZELT, Gernot: Datierung von Feuerstellen in prähistorischen Hirtenhütten im Waldgrenzbereich ostalpiner Gebirgsgruppen. Praearchos 4/2013, 34, 60-63). Zweifellos haben diese Brandrodungen mit ihren gewaltigen Kohlendioxyd-Emissionen erstmals in der Menschheitsgeschichte eine anthropogene Klimaerwärmung verursacht! Dazu benötigte der neolithische Klimawandel mehrere tausend Jahre. Der aktuelle industriell verursachte Klimawandel hat dagegen in nur 200 Jahren eine rapide Klimaerwärmung, die zudem noch weiter fortschreitet, zu Stande gebracht. Wie weit zusätzlich die derzeitigen global verteilten Waldbrand- und Kriegsemissionen zur Klimaaufheizung beitragen, wird von der Forschung gerade untersucht.

Literatur:

ARNBERGER, Erik/WILTHUM, Erwin: Die Gletscher des Dachsteinstockes in Vergangenheit und Gegenwart. In: Jahrbuch des Oberösterreichischen Musealvereines. 97. Band, Linz 1952, 181-214.BRANDNER, Daniel/MANDL, Franz: Der Schladminger Gletscher als Forschungsprojekt. Die ANISA-Messlinie von 2014 und von 2021 im Vergleich mit der 2600-m-Höhenschichtlinie in der Österreich Karte von 1934. Die Folgen der Klimaerwärmung am Beispiel eines Gletschers auf dem Dachsteingebirge, Oberösterreich https://www.anisa.at/Schladminger_Gletscher-ANISA_Brandner_Mandl_2021.html

Der Dachstein. Werbeprospekt der Planai-Hochwurzenbahnen GmbH. 2018 und ältere Exemplare.

GANSS, O./KÜMEL, F./SPENGLER, E.: Erläuterungen zur geologischen Karte der Dachsteingruppe. Wissenschaftliche Alpenvereinshefte, Heft 15 (1954). Kartenbeilage 1:25 000 mit den Gletscherständen von 1914 und 1953.

Gletscher im Wandel. 125 Jahre Gletschermessdienst des Alpenvereins. Berlin: Springer Spektrum 2018.

Geologische Karte der Dachsteinregion. Bearbeitung: G. W. Mandl. Herausgegeben von der Geologischen Bundesanstalt und vom Umweltbundesamt. Wien 1998.

HAUTZENBERG, Maximilian: Schutz und Nutzung der Gletscher im alpinen Rechtsraum. Beiträge zu einem nachhaltigen Gletscherschutz in Österreich. Fachbeiträge des Österreichischen Alpenvereins. Serie: Alpine Raumordnung Nr. 38. Innsbruck 2013.

KROBATH, Michael: Die Dachsteingletscher im 20. Jahrhundert. In: Beiträge zur Geologie des Salzkammerguts. Hrsg. v. WEIDINGER J. T. u.a. 2003, 237-246

MANDL, Franz: Der Hallstätter Gletscher. Alte und neue Forschungen. In: ALPEN. Archäologie, Geschichte, Gletscherforschung. FS: 25 Jahre ANISA, Verein für alpine Forschung. Mitt. d. ANISA, 25./26. Jg. 2006, S. 202-215.

Forschung. Mitt. d. ANISA, 25./26. Jg. 2006, S. 236-241.

MAYER, Karoline; RITTER, Kathariana; FRITZ, Angelika; Architektuzentrum Wien: Über Tourismus. [Ausstellungskatalog] Wien/Zürich 2014.PATZELT, Gernot: Die prähistorische Gletscher- und Vegetationsentwicklung im Bereich des Hallstätter Gletschers (Dachsteingruppe). https://www.anisa.at/Hallst%C3%A4tter%20Gletscher,%20Dachsteingruppe_Patzelt_2019.html

MOSER, Roman: Naturschutzgebiet Dachsteingletscher. In: Der Bezirk Gmunden und seine Gemeinden. Von den Anfängen bis zur Gegenwart. Gmunden 1992, 197-208

MOSER, Roman: Dachsteingletscher und deren Spuren im Vorfeld. Musealverein Hallstatt 1997.

REINGRUBER, Klaus: Gletscherrückgang am Beispiel Dachstein. In: bergundsteigen, 100 (2017), 64-66.

REITMAIER, Thomas (HG.): Gletscherarchäologie. Kulturerbe in Zeiten des Klimawandels. Darmstadt 2021.

SIMONY, Friedrich: Das Dachsteingebiet. Ein geographisches Charakterbild aus den Österreichischen Nordalpen. Wien 1895. 124-150.

SIMONY, Friedrich: Über die Schwankungen in der räumlichen Ausdehnung der Gletscher des Dachsteingebirges während der Periode 1840 - 1884. In: Mitteilungen der Kais. Königl. Geographischen Gesellschaft in Wien. Band XXVIII, 1885, 117.

THALER, Heribert: Ramsau am Dchstein. "Land und Leut". Eine zeitgeschichtliche Photodokumentation. Schladming 1997, 490-498.

TIEBER, Alexandra/LETTNER, Hebert/HUBMER, Alexander/BOSSEW, Peter/SATTLER, Birgit: Anreicherung von Radioaktivität in Kryokoniten (Schmutzrinde) auf dem Hallstätter Gletscher. In: Forschungeberichte der ANISA 2, 2009, 177-180.